■ 断熱材の種類別の「メリット」や「デメリット」を知りたい人

■ 家づくりで失敗や後悔をしたくない人

こんにちは!建築士のしみゆうです。

少し前までの戸建住宅と言えば、「夏暑く、冬寒い」のが当たり前でした。

しかし、現在では「夏涼しく、冬暖かいマイホーム」を手に入れることも、それほど困難ではありません。

と言うのも、近年は「建築技術の向上」や「建材の高性能化」が非常に進んでおり、以前とは比べものにならないくらい「快適な暮らし」が実現できるようになったんです。

特に建物の断熱性能に対する技術には目を見張るものがあり、様々な「断熱工法」や「断熱材」などが開発されているので、自分達家族の目的に合わせて選ぶこともできます。

今回は、戸建住宅で採用されている断熱材の「特徴」や「メリット」「デメリット」をまとめてみました。

繊維系断熱材

戸建住宅の断熱材と聞くと、繊維系の断熱材を思い浮かべる方が多いと思います。

それも当然で、「建売住宅」や「ローコスト住宅」などの比較的安価な建物だけでなく、まだまだ注文住宅での採用も多く、戸建住宅の断熱材の8割以上を占めているとも言われているんです。

断熱の仕組みとしては、「細かい繊維と繊維の間に空気を閉じ込める」ことによって、熱を伝わりにくくしているのですが、

断熱材の原料によって幾つかの分類に分けられており、それぞれに「メリット」や「デメリット」があります。

グラスウール

戸建住宅に採用される断熱材の中で最も安価なため、建売住宅での採用が多く、「ガラス」や「砂」といった鉱物系の原材料によって作られている繊維系断熱材です。

【メリット】

- 戸建住宅に採用されている断熱材の中で最も安価

- 流通量が非常に多く手軽に手に入る

- 原材料が不燃のため耐火性能が高い

- 他の断熱材に比べて非常に軽い

- 自在に変形するため施工性がよい

- 吸音性能が高いため吸音材としても使用できる

- 鉱物系なのでシロアリの被害を受けにくい

【デメリット】

- 湿気に弱いため防湿措置が必須

- 吸湿してしまうと断熱性能が大きく低下する

- 自重によって脱落しやすく隙間ができやすい

- 職人の施工技術による断熱性能の差が生じやすい

- 他の断熱材に比べて断熱性能が低い(熱伝導率が高い)

【熱伝導率】

0.036~0.050 (w/m・K)

グラスウールは比重(kg/㎥)によって性能が変化するのですが、比重が重いほど断熱性能がUPし、熱伝導率は小さな数値になります。

戸建住宅では16K(kg/㎥)が採用されることが最も多く、「Q値」や「UA値」を計算する際の熱伝導率は0.045w/m・Kです。

「Q値やUA値」についての詳細へは、下記のリンクから移動できます。

熱は温度の高い方から低い方へ移動する性質があり、その移動の起こりやすさを示す数値

物質の熱の伝えやすさを表すので、数値が大きくなる程熱を伝えやすいこととなる

ロックウール

「岩石」や「高炉スラグ」などを繊維状にした人造鉱物繊維の総称で、グラスウールと比べると少し高価ですが、断熱性能の向上が期待できるため、注文住宅での採用も多い繊維系断熱材です。

「形状」や「施工性」がグラスウールと酷似している、というのも大きな特徴の一つです。

【メリット】

- リサイクルが可能

- グラスウールに比べて断熱性能が高い

- 原料が不燃のため耐火性能が高い

- 撥水性が高い素材なのでグラスウールに比べて吸湿性が低い

- グラスウールよりも低い周波数の音に対しての吸音性が高い

- 鉱物系なのでシロアリの被害を受けにくい

【デメリット】

- グラスウールに比べて少し高価

- 吸湿してしまうと断熱性能が大きく低下する

- 自重によって脱落しやすく隙間ができやすい

- 施工技術による断熱性能の差が発生しやすい

【熱伝導率】

0.038 w/m・K

セルロースファイバー

「新聞紙などの紙」や「綿」「おがくず」などの木質系の原料に、「ホウ酸」や「硫酸アンモニウム」といった難燃剤を添加して作られている繊維系断熱材です。

他の断熱材に比べて調湿性能が高く、原材料に自然素材を使用しているため、健康住宅と呼ばれる戸建住宅での採用が多いという特徴があります。

壁内に充填するためには、専門業者による施工が必要です。

【メリット】

- 調湿性能が高く壁内結露しにくい

- 密度を上げることで遮音効果を高められる

- ホウ酸の効果により「防虫作用」「難燃性」「カビの抑制」が期待できる

- 専門業者による工事のため施工精度の差が少ない

【デメリット】

- 他の断熱材と比較して断熱性能の割にコストが高い

- 小規模でも専門業者による施工が必要

- 他の断熱材に比べて重い

- 密度を高めないと自重により沈下してしまうため断熱欠損が生じてしまう

【熱伝導率(w/m・K)】

0.038 w/m・K

羊毛断熱材

羊毛断熱材とは、文字通り原材料に羊の被毛を使用した繊維系断熱材です。

一度も再利用されていないバージンウールに比べて、古着などから作られたリサイクルウールの方が安価ですが、断熱性能に劣る傾向があります。

「健康住宅」や「自然素材」を好む方々に人気の高い断熱材ですが、取り扱う住宅会社が少なく、それほど断熱性能にも期待できないので、住宅業界でのシェア率が非常に低い断熱材です。

【メリット】

- 水蒸気が透過するので調湿性能が高い

- 天然素材100%なので化学物質によるシックハウス症候群の心配がない

- 吸音性能が高いため防音効果に期待できる

- ウールの特徴である「難燃性」「高撥水性」が得られる

- ホウ酸の効果により「防虫作用」「難燃性」「カビの抑制」が期待できる

【デメリット】

- 断熱性能の割にコストが高くセルロースファイバー以上に高コスト

- 施工者による技術の差が生じやすい

- 採用している住宅が少なく技術の高い職人が少ない

【熱伝導率】

0.040~0.044 w/m・K

発泡プラスチック系断熱材

住宅の断熱材としての歴史は浅いのですが、「高い断熱性能」と「施工の容易さ」から注文住宅での採用が増加している断熱材です。

発泡プラスチック系断熱材は繊維系断熱材と異なり、「細分化された気泡の中にガスを閉じ込める」ことで、熱を伝わりにくくしています。

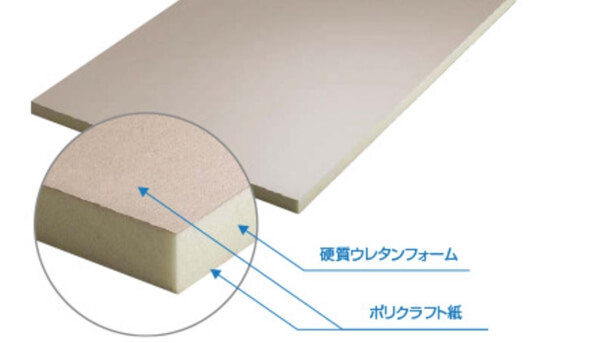

硬質ウレタンフォーム

「ポリオール成分」と「ポリイソシアネート」を混合し、発泡させることで作られるのですが、「工場で板状に成形された断熱材」と「建築現場で吹き付けて発泡させる断熱材」の2種類に分けられます。

【メリット】

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも断熱性能が高い

- 吹き付けて発泡させることで高い気密性が得られる

- 難燃性を付加することができる

- 強度が高く衝撃に強い

【デメリット】

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも高価

- 「日光」や「水」に長時間さらされると劣化速度が早まる

- 比較的硬く施工性に劣る

【熱伝導率】

硬質ウレタンフォーム保温版 0.023~0.026 w/m・K

吹き付け硬質ウレタンフォーム 0.026~0.040 w/m・K

ビーズ法ポリスチレンフォーム

「EPS(Expanded Poly Styrene)」とも呼ばれているビーズ法ポリスチレンフォームですが、一般的には発泡スチロールと言われた方がピンとくるかもしれません。

「ポリスチレン樹脂」と「炭化水素系発泡剤」を原料としたビーズを金型内で発泡させることで作られます。

【メリット】

- 湿気を通しにくいため水に強い

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも軽量

- 柔らかいため加工しやすく施工性に優れる

- 耐久性が高く劣化速度が遅い

- 発泡プラスチック系断熱材の中では安価

【デメリット】

- 発泡プラスチック系断熱材の中では断熱性能が低い

- 鉱物系の繊維系断熱材に比べて高価

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも熱に弱い

- 時間の経過による劣化速度は遅いが傷付きやすい

- 切断時にゴミが出やすい

【熱伝導率】

0.034~0.043 w/m・K

押出法ポリスチレンフォーム

ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)と同じように、ポリスチレン樹脂を原料としているのですが、製造工程が違い、押出発泡成形したブロックから切り出した板状の断熱材です。

【メリット】

- 「吸水性」や「吸湿性」が低い

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも軽量

- 切断しやすく施工性が高い

- EPSに比べると比較的に安価

【デメリット】

- EPSに比べると時間経過による性能低下が大きい

- 発泡プラスチック系断熱材の中でも熱に弱い

- 強度が低く衝撃に弱い

【熱伝導率】

0.028~0.040 w/m・K

フェノールフォーム

フェノール樹脂に「発泡剤」や「硬化剤」を添加し、発泡させた板状の断熱材です。

【メリット】

- 耐薬品性が高い

- 劣化速度が遅い

- 耐熱性が高く燃えにくい

- 断熱性能が非常に高いものがある

【デメリット】

- 性能の高いものは高価

- 衝撃に弱い

- 「吸水性」や「吸湿性」が高く水に弱い

【熱伝導率】

0.020~0.036 w/m・K

何を目安に断熱材を決めたらイイの?ーまとめ

このように「導入コスト」だけでなく、「メリット」や「デメリット」も大きく違う断熱材ですが、

やはり気になるのは、「何を目安に決めればイイのか?」ではないでしょうか?

もちろん、価値観は人それぞれなので、マイホームに採用する断熱材の「耐久性」や「耐火性」が気になる方もいらっしゃると思いますが、

ほとんどの方は断熱性能に関わる「熱伝導率」が気になると思います。

ここで「熱伝導率」についての補足ですが、

「熱伝導率」とは文字通り「熱の伝えやすさ」を表す数値なので、「数値が大きくなるほど熱を伝えやすい」ということを示します。

ですが、断熱材の性能としては「熱を伝えにくいほど断熱性能が高い」ということになるので、「熱伝導率の数値が小さいほど断熱性能が高い断熱材」になるんです。

少し分かりにくいかもしれませんが、要するに「熱伝導率が小さいほど断熱性能の高い断熱材」ということを覚えておいてください。

「じゃあ、熱伝導率が小さい断熱材を選べばいいんだ・・」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、熱伝導率だけで建物の断熱性能を表すことはできません。

と言うのも、建物の断熱性能には「断熱材の厚さ」も大きく影響するからです。

なので、同じ熱伝導率の断熱材を採用しても、「厚さ50㎜の断熱材」と「厚さ100㎜の断熱材」を使った建物の仕様では、全く断熱性能(熱抵抗値)が変わってしまうんですよね。

ここで、「熱抵抗値」についての補足ですが、

「熱抵抗値」とは文字通り、「熱の伝わりにくさ」を表す数値なので、「数値が大きくなるほど熱を伝えにくい」ことになります。

しかし、ここが勘違いしやすいのですが、建物の仕様としては「熱を伝えにくいほど断熱性能が高い」ということになるので、

「熱抵抗値の数値が大きいほど断熱性能が高い仕様」になるんです。

では、改めて「熱抵抗値」を計算してみましょう。

熱抵抗値(㎡・K/w) = 断熱材の厚さ(m) ÷ 断熱材の熱低効率(w/m・K)で計算できます。

厚さ50㎜で熱低効率0.024の断熱材を使った場合の熱抵抗値は2.0833です。

〈計算式〉0.05(m) ÷ 0.024(w/m・K) = 2.0833(㎡・K/w)

厚さ100㎜で熱低効率0.024の断熱材を使った場合の熱抵抗値は4.166となります。

〈計算式〉0.10(m) ÷ 0.024(w/m・K) = 4.166(㎡・K/w)

上記の数値を比べてみると、断熱材の厚さが2倍になれば熱の伝えにくさを表す熱抵抗値も2倍となり、より熱を伝えにくくなることが分かります。

なので、「断熱性能の高いマイホーム」を手に入れたいなら、「熱伝導率なら数値が小さい断熱材」を「熱抵抗値ならの数値が大きい仕様」を目安に選ぶことを心掛けておくとよいでしょう。

もしあなたが「断熱性能の高いマイホーム」を手に入れたいのであれば、住宅会社選びの際、断熱材に関する質問を投げかけてみましょう。

そこで担当の住宅営業マンが、断熱材の熱伝導率の数値ばかりにこだわって厚さに触れなかったり、断熱材の種類による「特徴」や「メリット」「デメリット」を知らないようなら、「断熱性能の高いマイホーム」が手に入らない住宅会社である可能性が高まります。

最後に、注文住宅なら「どんな種類の断熱材でも自由に選択可能」と思われがちですが、そんなことはありません。

というのも、建物の断熱性能に力を入れている住宅会社でも2・3種類の断熱材を取り扱っているくらいで、中には断熱材の変更を受け付けていない住宅会社もあるくらいです。

もし、どうしても採用したい断熱材があるなら、住宅会社選びの際、事前に確認しておかないと実現できなくなってしまうので、注意してくださいね。

現在では、建物の断熱性能を表す「Q値」や「UA値」と呼ばれる指標も知られてきました。

マイホームの断熱性能の目安にすることができるので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

建物の性能比較には、注文住宅のカタログが役立ってくれます。

手軽で効率的な注文住宅の情報収集法について解説してますので参考にどうぞ^^

■ 断熱材の種類によって様々な特徴があり、メリットやデメリットが異なる

■ 建物の断熱性能は断熱材の性能だけでなく、断熱材の厚みも大きく影響する

■ 住宅会社によって取り扱っている断熱材が異なるので、事前の確認が大切